Hi.

Weiterhin auf der Suche nach einem optimalen

Luftheber haben wir ja festgestellt, dass ein einheitliches Messverfahren sinnvoll wäre, damit man die jeweiligen Ergebnisse besser vergleichen könnte. Für ein solches einheitliches Messverfahren wurde ja die Möglichkeit der Berechnung von Druckdifferenzen in Verbindung mit Messblenden aufgezeigt. Andere Messverfahren (Durchlaufgeschwindigkeit mit Bezug auf Rohrquerschnitt und Stoppuhr) waren ja immer wieder recht zweifelhaft, woraufhin ja diese (Blenden-)Messvariante ins Spiel gebracht wurde.

Also habe ich mir einen Messblendenzylinder gebaut und einen digitalen Differenzdruckmesser angeschafft. Das Messverfahren zum Volumenstrom wird über die Druckdifferenzen im besagten Messblendenzylinder ermittelt. Die Berechnungen sind für Jedermann auf den hier bereits bekannten Websites nachvollziehbar.

Mein Messblendenzylinder habe ich aus einer DN 160 Doppelmuffe, 5mm PVC-Platten und DN 160 KG-Rohr gebaut. Die Messblende für bspw. DN 110 hat einen Innendurchmesser von ca. 103 mm, was dem Rohrinnenmaß vom KG-Rohr entspricht. PVC-Druckrohr ist etwas geringer im Durchmesser und hat nur ca. 100 mm. Die Blenden können je nach Rohrquerschnitt gewechselt werden, wobei ich mich auf DN 90 und DN 125 beschränkt habe.

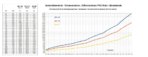

Um einen relativen Vergleich zu ermöglichen habe ich zugleich ein paar Luftheber - gleichen Querschnitt, gleiche Länge, je andere Luft- und Wasserzufuhr - gebaut und heute schon mal 4 von mind. 6 verschiedenen Varianten getestet. Also 4 Luftheber mit je 4 Luftpumpen.

Der Differenzdruckmesser ist sehr empfindlich was Schwankungen betrifft, woraufhin ich jeweils einen Mittelwert genommen habe. Zu meinem Erstauen lagen die Ergebnisse der unterschiedlichen Lufthebervarianten jeweils dicht zusammen, so dass hier kein klarer "Sieger" hevrorgeht. Auch war ich überrascht, dass mein bisheriges Messverfahren (Strecke/Zeit) eigentlich schon die gleichen Ergebnisse gebracht hatte. (aber das werde ich nochmal konkret nachmessen & später vergleichen)

Bei der kleinsten Belüfterpumpe lagen die Ergebnisse zwischen 13.300 - 13.600 l/h - die etwas größeren Belüfterpumpen lagen zwischen 19.000 - 21.900 l/h. Hier sieht man wieder sehr schön, dass es nicht immer viel Luft sein muss, um das energetisch gesehen optimalste Ergebnis zu erzielen. Für das Lesitungsmaximum des Lufthebers ist natürlich mehr Luft von Nöten, aber zuviel Luft hat auch hier wieder zu leichten Verlusten geführt. Die zusätzlichen Einströmlöcher bei Modell 3 & 4 haben bei dieser Aufbauvariante keinen nennenswerten Vorteil gebracht...es stört aber auch nicht und der Leistungsvorteil betrug immerhin etwa 300-800 l/h.

Wenn ich die anderen Varianten (nicht auf dem Bild!) gebaut & getestet habe, werde ich wieder berichten. Mit diesem Blendenmessverfahren könnte aber jeder Bastler recht exakte Werte ermitteln und wir könnten sie vergleichen.

- anbei ein paar Skizzen meines Testaufbau's und der Luftheber 1-4

PS: ...Neoprenhandschuhe sind schon vorhanden, aber es ist leider sehr unhandlich...also doch kalte Finger bekommen...

PS: ...Neoprenhandschuhe sind schon vorhanden, aber es ist leider sehr unhandlich...also doch kalte Finger bekommen...